古窑风 | 景德镇瓷器不为人知的惊人秘密,一定不会是这样的!

因为瓷器在英国及欧洲大陆的广泛传播,china一词也随着转而成为瓷器的代名词,使得“中国”与“瓷器”成为密不可分的双关语。而提到瓷器,我们首先想到的一定是景德镇的古窑。

“白如玉,薄如纸,明如镜,声如磬”,这是人们对景德镇瓷器的形容。一千多年以来,景德镇的窑火从未熄灭,不论是在历代战火中还是在工业化的今天。在景德镇古窑景区,从传统手工制瓷作坊开始,亲眼目睹了从拉坯、印坯、利坯、画坯、施釉等一系列步骤,更能见到被誉为“四大名瓷”的青花、玲珑、粉彩和颜色釉,一起来跟随窑窑分享下它们的制作过程。

传统手工制瓷作坊

明代科学家宋应星在《天工开物》记述制瓷工艺之繁多:“共计一坯之力,过手七十二,方克成器。其中微细节目,尚不能尽也”,所谓七十二道工序,包括采矿、淘洗、制不、练泥、陈腐、拉坯、画坯、施釉、烧窑、选瓷、包装等一系列工序。

非遗传承人——手工拉坯生产展示

非遗传承人——手工印坯生产展示

非遗传承人——手工利坯生产展示

非遗传承人——手工挖足生产展示

非遗传承人——手工施釉生产展示

非遗传承人——手工画坯生产展示

非遗传承人——手工釉上彩绘画

非遗传承人——手工扒花生产展示

非遗传承人——手工玲珑瓷刻花

非遗传承人——手工雕刻生产展示

许多老艺人从年少时就开始学习制作陶瓷,并且一辈子专攻一道工序。看到古窑那些非物质文化遗产传承人出神入化的功力,不敢想像,一个人一辈子做一件事情,坚持的过程中会有多少次动摇,尤其是在这样一个浮华的时代里,也许,也就是在这样时代里,我们越来越迷恋这样复古的原因,其实我们所迷恋的,就是这样的心意,一种融入爱的职业,将掌心的温度融于器物,一种坚持,一种执着……

就是这样普通的高岭土,在老艺人的手里创造了一个关于瓷的传说。

夕阳照在每一只瓷坯上,放射出迷人的光彩。

伴随着缓缓落下的夕阳,古窑里的老艺人开始收起晾晒的瓷坯。

看着水中它们的倒影,如此的清澈,亦如匠人之心,专其所长,别无他物。

“白如玉,薄如纸,明如镜,声如磬”,这是人们对景德镇瓷器的形容。当把古窑的老艺人把成型的扒花瓷器放在白炽灯下的时候,眼前的景象让我们惊呆了,这就是历代手制瓷技艺的传承和积淀。

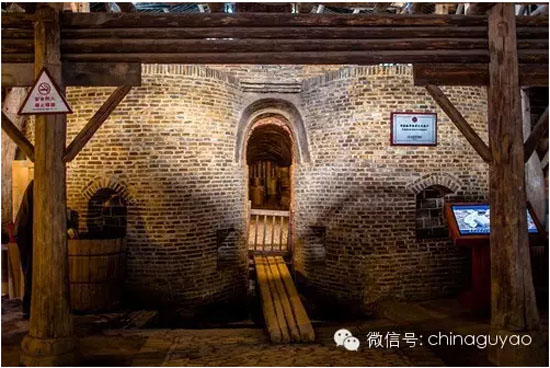

清代镇窑窑内

柴窑有八个脚位,上三脚是架表、驮坯和把桩,下三脚是一夫半、二夫半、三夫半,中间有小伙手和收兜脚。其中把桩是柴窑烧成的技术核心。

柴窑的温度很不平衡,温差大,前部的温度达到1000摄氏度时,后部才300摄氏度。前边已经烧还原焰了,后边还是氧化焰气氛。这就要求窑工掌握好烧窑的快慢,把握好窑内的温度变化和气氛。所以烧柴窑全凭把桩师傅的经验,颜色釉瓷就是利用不同的窑位和不同的气氛烧制出来的。

手指摩擦碗边,便能感受的到古窑老茶花碗的魅力所在,于是,同行的小伙伴儿们开始积极尝试这个会唱歌的碗。

明代葫芦窑,窑长8.4米,窑腰部内折,分前后两室,前宽后窄,前短而长。

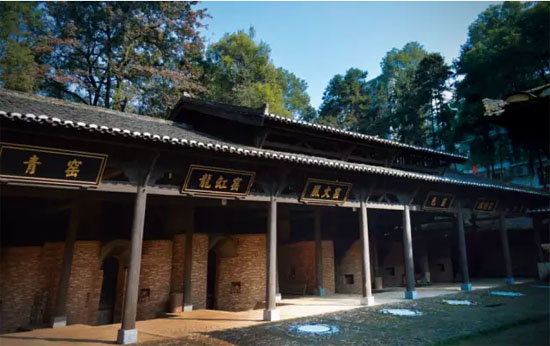

明清御窑

青花瓷创意园区里的一个瓷瓶,不知道方文山有没有来过这里,有没有看到如此,而此时眼前的这一切分明就是:

釉色渲染仕女图韵味被私藏

而你嫣然的一笑如含苞待放

你的美一缕飘散

去到我去不了的地方

我在这里,就当我为遇见你伏笔

中国的瓷,中国的极简风

从一块块泥巴变成精美的瓷器,真的是件很神奇的事情。古法的七十二道工序,老匠人通过几百年的摸索,他们一生只从事一项工作,将经验的积累,做到极致,或许这就是景德镇瓷器的秘密吧!

古窑是一部凝固的历史,是一个民族的记忆,是一座陶瓷文化的地标。寻访古窑,触摸到中国千年陶瓷文化的脉络,让我们的子孙后代知道“china”来自哪里。希望大家有机会可以也去看看!

我在景德镇等你,在古窑等你!

周六开窑,“窑神童宾”带你穿越带你飞~

开始报名咯!3月12日上午11:08,窑窑将邀请三位幸运微粉和古今“窑神童宾”一起,共同开启明清御用风火窑!想穿越的亲们赶快看这里:

参与方式:@景德镇古窑,发送“我要和窑神童宾一起开窑!”留下姓名及联系电话,报名截至3月11日12:00。

窑窑将随机抽选三位幸运微粉,和正在古窑拍摄微电影《窑神童宾》中童宾的扮演者虞大可,非物质文化遗产传承人、柴窑把桩师傅胡家旺一起开窑!

《窑神童宾》剧组进驻古窑拍摄ing,想来探班的亲们赶快行动吧!